Оглавление

- 1. Литература

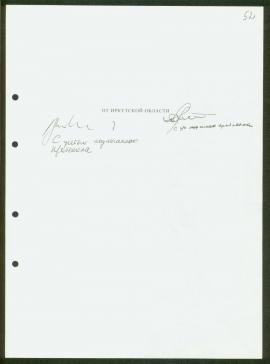

ДОГОВО̀Р О РАЗГРАНИЧЀНИИ ПРЕДМЀТОВ ВЀДЕНИЯ И ПОЛНОМО̀ЧИЙ МЀЖДУ ФЕДЕРА̀ЛЬНЫМИ О̀РГАНАМИ ГОСУДА̀РСТВЕННОЙ ВЛА̀СТИ РФ И О̀РГАНАМИ ГОСУДА̀РСТВЕННОЙ ВЛА̀СТИ КРАЁВ, ОБЛА̀СТЕЙ, ГОРОДО̀В МОСКВЫ̀ И САНКТ-ПЕТЕРБУ̀РГА, соглашение между федеральными органами государственной власти РФ – Верховным Советом РФ и Президентом РФ, с одной стороны, и органами государственной власти краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, с другой стороны, о разграничении между ними предметов ведения и полномочий. Подписан полномочными представителями сторон 31.3.1992. В этот день также были заключены два аналогичных договора с органами государственной власти республик в составе РФ и с органами государственной власти автономной области и автономных округов. Все эти три договора, взятые вместе, получили наименование Федеративного договора. От имени РФ эти договоры были подписаны Председателем Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатовым и Президентом РФ Б.Н. Ельциным, от имени регионов – руководителями их представительных и исполнительных органов государственной власти. Федеративный договор был подписан в торжественной обстановке в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. От имени Иркутской области его подписали: председатель Иркутского областного Совета народных депутатов В.В. Игнатенко и глава администрации Иркутской области Ю.А. Ножиков. Договор был внесён в порядке совместной законодательной инициативы на Съезд народных депутатов РФ для его оформления в качестве самостоятельного раздела Конституции РФ. 10.4.1992 шестой Съезд народных депутатов РФ одобрил Федеративный договор и включил его содержание в текст Конституции РФ. Решение Съезда по этому вопросу было принято абсолютным большинством: 848 голосов «за» и лишь 10 «против».

Заключение Федеративного договора стало заметным шагом в развитии федеративных отношений в России. Впервые в российской конституционно-правовой практике были конкретно и исчерпывающе определены полномочия федеральных и региональных органов государственной власти. Иркутская область, как и другие российские регионы, реально приблизились к получению конституционно-правового статуса полноправного субъекта РФ. Вплоть до принятия в 1993 новой Конституции РФ федеративное устройство в стране стало опираться на прочную конституционно-договорную основу. Тем самым, был предотвращён распад российского государства после распада СССР в 1991.

По Договору с краями, областями, городами Москвой и Санкт-Петербургом (ст. I) к ведению федеральных органов государственной власти были отнесены:

а) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство, состав, территория РФ и её целостность; утверждение образования новых краёв, областей; утверждение изменений границ краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга;

в) защита прав и свобод человека и гражданина и гражданство РФ; защита прав национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных государственных органов; установление общих принципов организации системы органов представительной и исполнительной власти краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга;

д) определение основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития РФ;

е) федеральная государственная собственность и управление ею;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения РФ; международные договоры РФ; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения РФ;

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство расщепляющихся материалов, ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;

н) статус, режим и защита государственной границы, территориальных вод, воздушного пространства, экономической зоны и континентального шельфа РФ;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; административно-процессуальное, трудовое, семейное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; официальный статистический и бухгалтерский учет;

с) федеральная государственная служба;

т) государственные награды и почетные звания РФ.

Краям, областям, городам Москве и Санкт-Петербургу Договором гарантировалось представительство в федеральных представительных органах государственной власти.

К совместному ведению федеральных органов государственной власти и органов государственной власти краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Договором (ст. II) были отнесены следующие вопросы:

а) обеспечение соответствия уставов и иных нормативных правовых актов краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Конституции и законам РФ;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности;

в) установление общих принципов территориального деления и организации местного самоуправления в краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге;

г) установление общих принципов налогообложения в краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге;

д) адвокатура, нотариат;

е) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;

ж) административное, жилищное законодательство; земельное, водное, лесное законодательство; законодательство о недрах, об охране окружающей среды;

з) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;

и) здравоохранение, защита семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное обеспечение;

к) природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;

л) карантин, борьба с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

м) другие полномочия, отнесенные Конституцией РФ к совместному ведению РФ и краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации.

Договором было предусмотрено, что по вопросам совместного ведения на федеральном уровне принимаются Основы законодательства, в соответствии с которыми органы государственной власти краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляют собственное правовое регулирование в пределах своей компетенции, принимая правовые акты. Федеральные законопроекты по предметам совместного ведения должны направляться для дачи возможных замечаний и предложений в края, области, города Москву и Санкт-Петербург.

Исключительные полномочия органов государственной власти краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга определялись Договором по следующей формуле: все полномочия государственной власти, не отнесённые Договором к исключительному ведению федеральных органов государственной власти и совместному ведению федеральных и региональных органов государственной власти, осуществляются органами государственной власти краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга самостоятельно в соответствии с Конституцией РФ.

Договором (ст. IV) была предусмотрена правовая возможность договорного перераспределения полномочий государственной власти между федеральными и региональными органами государственной власти. Согласно Договору споры между федеральными и региональными органами государственной власти по вопросам принятия и исполнения законов и иных правовых актов должны разрешаться Конституционным Судом РФ. В ст. VII Договора особо отмечалось, что отношения между федеральными органами государственной власти и региональными органами государственной власти должны строиться на основе Конституции РФ, взаимоуважения и взаимной ответственности. Споры должны разрешатся с обязательным использованием согласительных процедур в порядке, установленном Конституцией и законами РФ.

Представители большинства краёв и областей подписали Протокол к Договору, который стал неотъемлемой частью Федеративного договора. В Протоколе был инициирован вопрос о дополнении перечня вопросов, относящихся к совместному ведению федеральных и региональных органов государственной власти. Предлагалось включить в этот перечень полномочия о разграничении государственной собственности на территории края, области, установлении общих принципов бюджетной системы и налогообложения, изменении границ краев и областей. В числе других инициатив предлагалось закрепить конституционную норму о праве опережающего правового регулирования для органов государственной власти краёв и областей по вопросам совместного ведения до принятия соответствующих федеральных законов. В последующем большинство предложений, инициированных в Протоколе к Договору, нашло своё отражение в текстах Конституции РФ и отдельных федеральных законов.

Литература

- Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2009;

- Федеративный договор: Документы. Комментарий. М., 1992.

В.В. Игнатенко

Статья подготовлена для "Энциклопедии Иркутской области". Публикуется в целях общественного рецензирования. Свои замечания можно высказать на сайте "Иркипедия" или выслать редакции Энциклопедии по адресу: e@irklib.ru